Создать плакаты к юбилею знаменитого музея и выставить их в нём же получили возможность только 40 человек со всего мира. Из официального релиза: «Фонд «Эрмитаж XXI век» пригласил к участию известнейших мастеров графического дизайна. Участники выбраны экспертным советом Фонда по результатам анализа многолетней творческой деятельности и вклада в мировое современное искусство …». Для нас это был незабываемый опыт, удовольствие и честь. Каталог выставки

«Плакат умер!» — теоретики визуальных коммуникаций провозглашали это много раз. Суждение ошибочно. Действительно, городское пространство сейчас редко заклеивают бумажными прямоугольниками, доминирует электронная картинка. Однако для рекламного дизайнера плакат остаётся важнейшим учебно-боевым жанром. Это как обязательная программа в фигурном катании: основа всего и демонстратор компетенции.

Плакат не просто «айстоппер» для привлечения внимания, не только история, рассказанная без слов и образец композиции. Плакат — это квинтессенция графического дизайна как искусства решения чужих задач, это коммуникация по заказу и в интересах заказчика. И чем больше даётся формальной свободы, тем сложнее задача. Потому, что внутреннее «нужно» сильнее внешнего «можно».

Что же выбрать для репрезентации фантастического, поражающего воображение музея? В его коллекции сотни работ, вошедших в мировую историю искусств. Требовалось не просто использовать узнаваемый «эрмитажный мем», а по возможности передать ощущение праздника, найти безошибочную метафору связи времен. Первое желание: создать универсальный синтетический образ, соединить всё главное, с чем ассоциируется Эрмитаж, собрать на «тайную вечерю» персонажей музейной мифологии от атлантов входного портика до Мадонны с младенцем. И чтобы еще угадывался вид на Неву из окон! Слишком очевидно. Перечисление не захватывает.

Следующая идея, тоже постмодернистская: сделать непривычную копию известной работы. Как будто бы ребенок на школьной экскурсии делает шариковой ручкой и дешевыми фломастерами быструю, неумелую зарисовку шедевра.

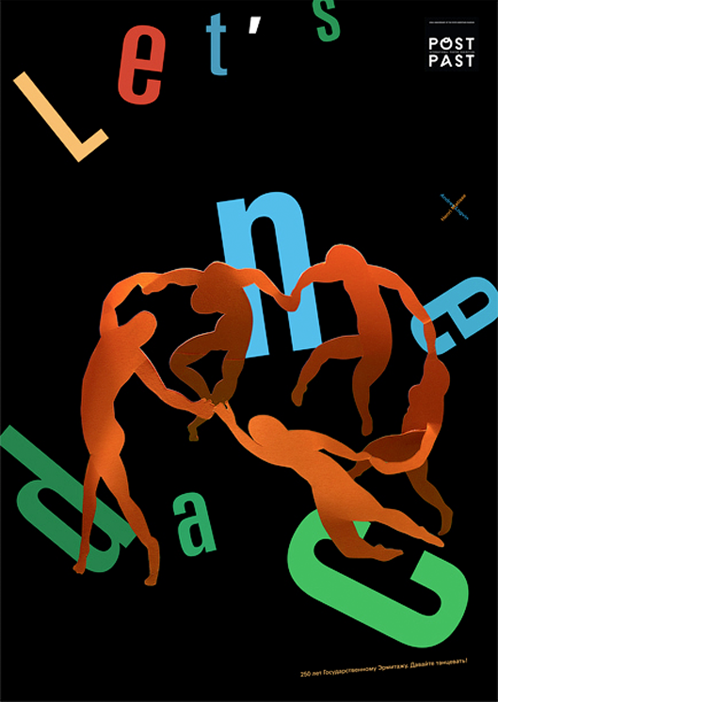

А дальше — синтез. «Меньше значит больше». Исходная сложно-постановочная конструкция подверглась радикальному упрощению. «Танец» Матисса превратился в праздничный концерт по случаю юбилея. Танцоры оказались на яркой сцене, а зрители в зале совместились со зрителями плаката. Вы — там.

Простая, вроде бы, визуализация «ожившей картины» потребовала изощрённой студийной съемки и невероятного терпения фотографа. Выбор кадра был мучителен. Долгая и тщательная работа по выстраиванию антуража и фона оказалась избыточной, но не напрасной.

Когда всё лишнее, что сдерживало внутреннее движение, отвлекало внимание от действия, было отсечено — на лист хлынуло пространство. И сам собой возник слоган: «Давайте танцевать!». Ну а что еще делать на празднике?